Resumen del argumento: «El gaucho insufrible» es un cuento de Roberto Bolaño publicado en 2003. Tras enviudar y ver marchar a sus hijos, el abogado Manuel Pereda lleva una vida ordenada en Buenos Aires hasta que, con la crisis económica de comienzos del siglo XXI, decide abandonar la ciudad y retirarse a la antigua estancia familiar en la pampa. En un entorno rural degradado y dominado por conejos, intenta reconstruir su vida, rodeado de gauchos empobrecidos, niños desnutridos y personajes excéntricos. Con el tiempo, repara la estancia, establece vínculos con los habitantes del lugar y mantiene correspondencia con sus antiguas empleadas domésticas. Recibe la visita de su hijo, un escritor exitoso, y de otros porteños, pero permanece en su retiro. Finalmente, regresa brevemente a Buenos Aires para firmar la venta de su departamento. Tras un altercado con un escritor en un café, y sintiéndose desplazado en una ciudad que ya no reconoce, decide volver a la pampa.

Advertencia

El resumen y análisis que ofrecemos a continuación es sólo una semblanza y una de las múltiples lecturas posibles que ofrece el texto. De ningún modo pretende sustituir la experiencia de leer la obra en su integridad.

Resumen de El gaucho insufrible, de Roberto Bolaño

“El gaucho insufrible”, cuento que da título al libro publicado por Roberto Bolaño en 2003, narra la historia de Manuel Pereda, un abogado viudo y padre de dos hijos —la Cuca y el Bebe— que lleva una vida tranquila, meticulosa y solitaria en Buenos Aires. Honesto y apegado a la rutina, Pereda se ha negado a volver a casarse tras la muerte de su esposa, decidido a criar solo a sus hijos. Con el tiempo, estos crecen y se marchan del país: la hija se instala en Río de Janeiro y el hijo, convertido en un escritor reconocido, reside en el extranjero. Solo y envejecido, Pereda presencia el deterioro económico y social de Argentina a comienzos del siglo XXI, y se ve afectado por el colapso del sistema financiero, perdiendo sus ahorros.

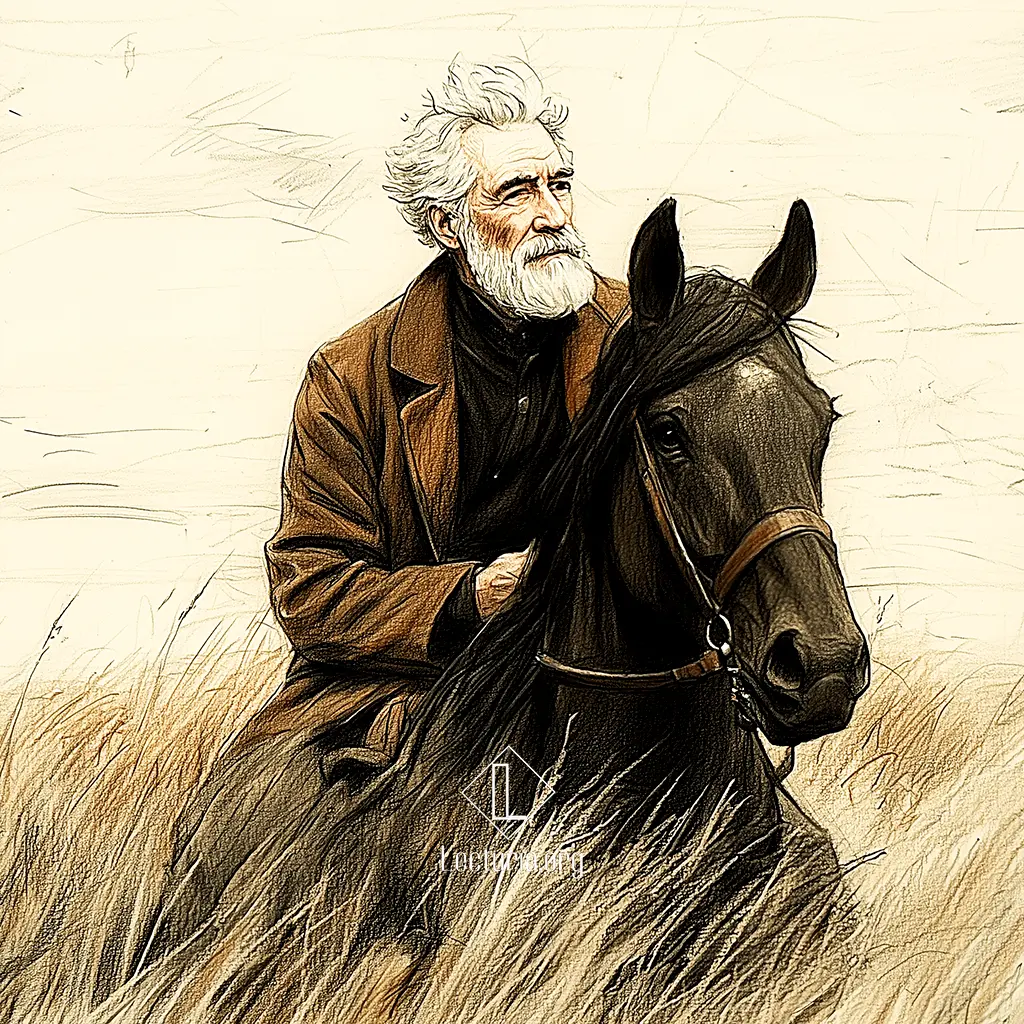

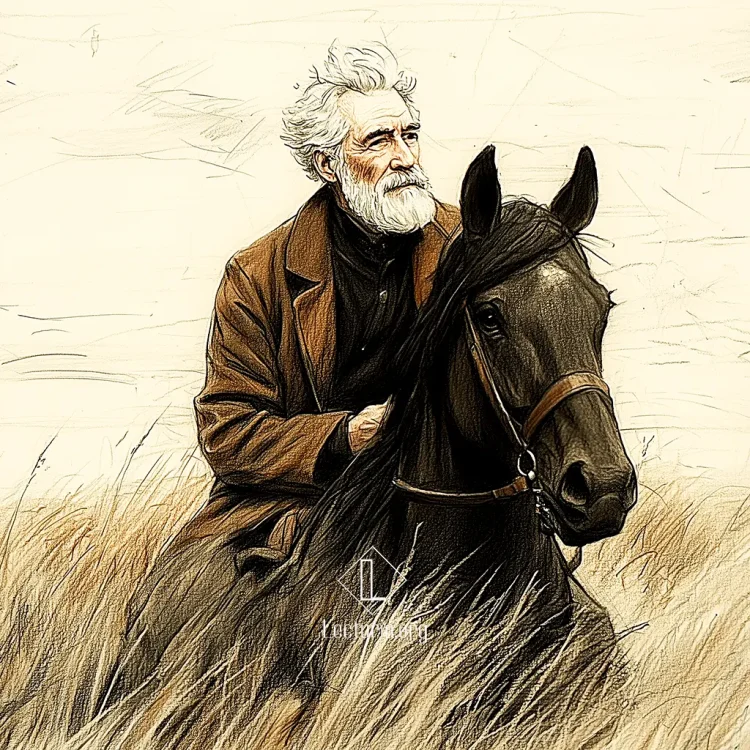

Sacudido por esta crisis y sintiendo que Buenos Aires se derrumba, decide dejar la ciudad e irse al campo, a la antigua estancia familiar llamada Álamo Negro, en la pampa. Se despide de sus sirvientas, a quienes ya no puede pagar, y parte en tren hacia Capitán Jourdan, un pueblo rural casi despoblado e invadido por conejos. Allí encuentra la casa en ruinas y un paisaje hostil. Compra utensilios en la ferretería, consigue un caballo llamado José Bianco en la estancia vecina de don Dulce, y se instala precariamente en su nueva vida. A partir de ese momento, intenta reconstruir la estancia, rodeado de personajes desorientados: gauchos mayores, niños famélicos y vecinos marginales.

Pereda, sin experiencia rural, improvisa trampas para cazar conejos, contrata gauchos ineficaces y organiza lentamente una comunidad mínima. Cuenta historias, muchas veces inventadas, y reflexiona en voz alta sobre la justicia, la patria y la literatura. Recibe la visita de su hijo escritor y de varios porteños, entre ellos un editor que acaba mordido por un conejo y una psiquiatra grandilocuente que lo acompaña en una travesía a caballo. En esa expedición conocen a una mujer misteriosa que vive con sus hijos en una estancia abandonada. Tiempo después, ella se traslada a Álamo Negro, se instala sin grandes palabras y una noche se acuesta con Pereda, estableciendo con él una nueva forma de convivencia silenciosa.

La vida en Álamo Negro, aunque precaria, se estabiliza: la comida mejora, se incorporan más gauchos, incluso llega una ONG médica para vacunar a los habitantes. La estancia se convierte en un refugio de lo elemental. Pereda, aún desencantado del país, parece hallar un sentido en ese aislamiento. Habla con los gauchos sobre política y cuando algunos expresan nostalgia por el peronismo, responde con violencia verbal e incluso desenfunda un cuchillo, aunque no lo usa. A pesar de estos momentos de tensión, la estancia sigue funcionando como una pequeña comunidad a la deriva.

Cuando su hijo le pide que vuelva a la ciudad para firmar la venta del departamento familiar, Pereda regresa a Buenos Aires. Encuentra la casa limpia, pero vacía. Llama a sus antiguas empleadas, deambula por las calles, se siente desubicado. Una noche, observa desde la ventana de un café a su hijo rodeado de escritores. Uno de ellos, un autor narcisista y drogado, sale a increparlo. Pereda lo apuñala levemente en la ingle con un cuchillo y desaparece entre las sombras. Recorre la ciudad sin saber si quedarse o volver. Se imagina a sí mismo entrando montado a caballo en Buenos Aires, como una figura mesiánica o ridícula. Finalmente, al amanecer, decide regresar a la pampa.

Comentario y análisis de El gaucho insufrible, de Roberto Bolaño

«El gaucho insufrible», el cuento que da título al libro homónimo de Roberto Bolaño, es una narración extensa cargada de ironía, ambigüedad y referencias literarias que muestra la transformación de un hombre de ciudad en una figura rural que roza lo grotesco. Sin embargo, más allá de la aparente comicidad que pueden sugerir algunas escenas —como cuando el protagonista entra montado en un caballo a una pulpería—, el texto explora con profundidad el desconcierto existencial de un hombre que, en una Argentina en crisis, busca un nuevo sentido para su vida en medio del colapso político, económico y cultural del país.

El protagonista, Manuel Pereda, es un abogado jubilado, viudo y padre de dos hijos exitosos que ha llevado una vida ordenada y burguesa en Buenos Aires. Su mundo se desmorona cuando sus hijos abandonan el hogar y Argentina entra en una profunda crisis. Ante ese escenario, Pereda se retira a la estancia familiar, Álamo Negro, ubicada en La Pampa, con la intención de reconstruir su vida desde lo más elemental. Este regreso al campo es tanto literal como simbólico: supone una retirada del mundo moderno, pero también una búsqueda de identidad. En el fondo, el relato plantea una pregunta central: ¿qué significa «ser argentino»? ¿es posible reconstruir una identidad nacional desde los restos de una civilización urbana en ruinas?

El cuento funciona como una travesía doble: la transformación personal de Pereda y un desplazamiento simbólico a través de los mitos de la historia y la literatura argentinas. El protagonista, un burgués educado y racional, lector de periódicos y habitual de cafés literarios, es empujado por el colapso nacional a un proceso de ruralización forzada, a la vez grotesca y patética. En la pampa, Pereda imita la figura del gaucho: monta a caballo, viste bombachas, caza conejos y conversa en la pulpería. Pero esta identidad resulta frágil y teatral. No se convierte en gaucho, sino que interpreta un papel, convirtiéndose en una figura ambigua —a medio camino entre lo trágico y lo ridículo— que encarna el deseo de pertenecer a un país que se está desintegrando y a una tradición que ya no existe.

Uno de los aspectos significativos del relato es su relación con el cuento El Sur de Jorge Luis Borges, al que alude explícitamente cuando Pereda espera en la estación de tren. En el texto de Borges, Juan Dahlmann viaja al campo con la esperanza de escapar de la modernidad y reencontrarse con una forma heroica del pasado, muriendo en un duelo final en una pulpería. Bolaño retoma ese mismo trayecto hacia el sur como espacio simbólico, pero lo subvierte por completo. El gaucho de Borges es digno, trágico y silencioso; el de Bolaño es “insufrible”, impostado, fuera de lugar y excesivamente consciente de que está representando un rol que ya no tiene sentido. La figura heroica es reemplazada por la comedia, la torpeza y el anacronismo. No hay duelo, sino escupitajos. No hay una muerte noble, sino una supervivencia precaria.

Bolaño no se burla del gaucho ni de Borges; los traslada a otro contexto, como si se preguntara: ¿qué sentido tiene hoy, en plena bancarrota, con conejos en lugar de vacas, hablar de gauchos? ¿Qué queda del pasado nacional en un presente desquiciado? La escena en la que Pereda entra a caballo en la pulpería, pide aguardiente y escupe en el suelo parece una parodia de El Sur, pero también un homenaje. Porque, en el fondo, Pereda busca desesperadamente un modo de vida auténtico, aunque el mundo ya no le ofrezca ningún marco en el cual sostenerlo.

En términos narrativos, el cuento combina un tono objetivo, casi neutro, con momentos de delirio, ironía y lirismo. Está escrito en tercera persona, pero el narrador se aproxima progresivamente a la conciencia de Pereda, hasta mimetizarse con su pensamiento. Esta cercanía permite a Bolaño jugar con la ambigüedad: nunca queda del todo claro si Pereda es un hombre lúcido que ha elegido un modo de vida marginal y poético, o si ha enloquecido poco a poco mientras intenta darle sentido a una realidad desquiciada. Esa ambigüedad recorre todo el relato, sosteniendo una tensión constante entre comedia y tragedia.

El espacio rural del cuento se presenta con una estética casi distópica. La pampa ya no es el territorio épico de la tradición gauchesca, sino un paisaje degradado e invadido por conejos, símbolo de la proliferación descontrolada, la pérdida de equilibrio ecológico y, quizá, de la imposibilidad de retornar a un orden anterior. No hay vacas, no hay patrón, no hay historia. En este vacío, Pereda intenta reconstruir una comunidad precaria: convoca a gauchos desclasados, acoge a una mujer enigmática con niños, recibe visitas de editores, médicos, escritores. Sin embargo, todo parece estar al borde del colapso o del absurdo. La estancia Álamo Negro se convierte en una isla en medio del desierto, más cercana a una ruina habitada que a una propiedad productiva.

También es significativa la tensión entre ciudad y campo. Buenos Aires se muestra como un espacio artificial y vacío, donde los intelectuales discuten en cafés sobre política y literatura sin consecuencias reales. El campo, aunque ruinoso, parece ofrecer un contacto más directo con lo concreto: el hambre, la necesidad, el trabajo. Pero Bolaño no idealiza ninguno de los dos espacios. En ambos hay simulacro, decadencia y desencanto. Lo que le interesa, en última instancia, es mostrar a un personaje desplazado entre dos mundos que ya no ofrecen certezas, pero que insiste en resistir.

El gaucho insufrible es un relato sobre el desajuste entre las formas heredadas de pensar una nación y la experiencia caótica de vivirla en el presente. Manuel Pereda es un personaje anacrónico, un superviviente de una clase ilustrada que ha perdido su lugar, y que intenta reinventarse en un país en ruinas. Su figura es contradictoria: por momentos patética, en otros entrañable, a veces ridícula. Pero es en esa contradicción donde se asienta su humanidad. El cuento no ofrece una respuesta ni una moraleja. Propone, más bien, una mirada lúcida —y amarga— sobre lo que queda cuando todo se ha deshecho: una vida construida con restos, con ficciones asumidas como verdaderas, con intentos fallidos por dar forma a un mundo que ya no tiene forma.