El 15 de agosto ya es para mí una fecha literaria

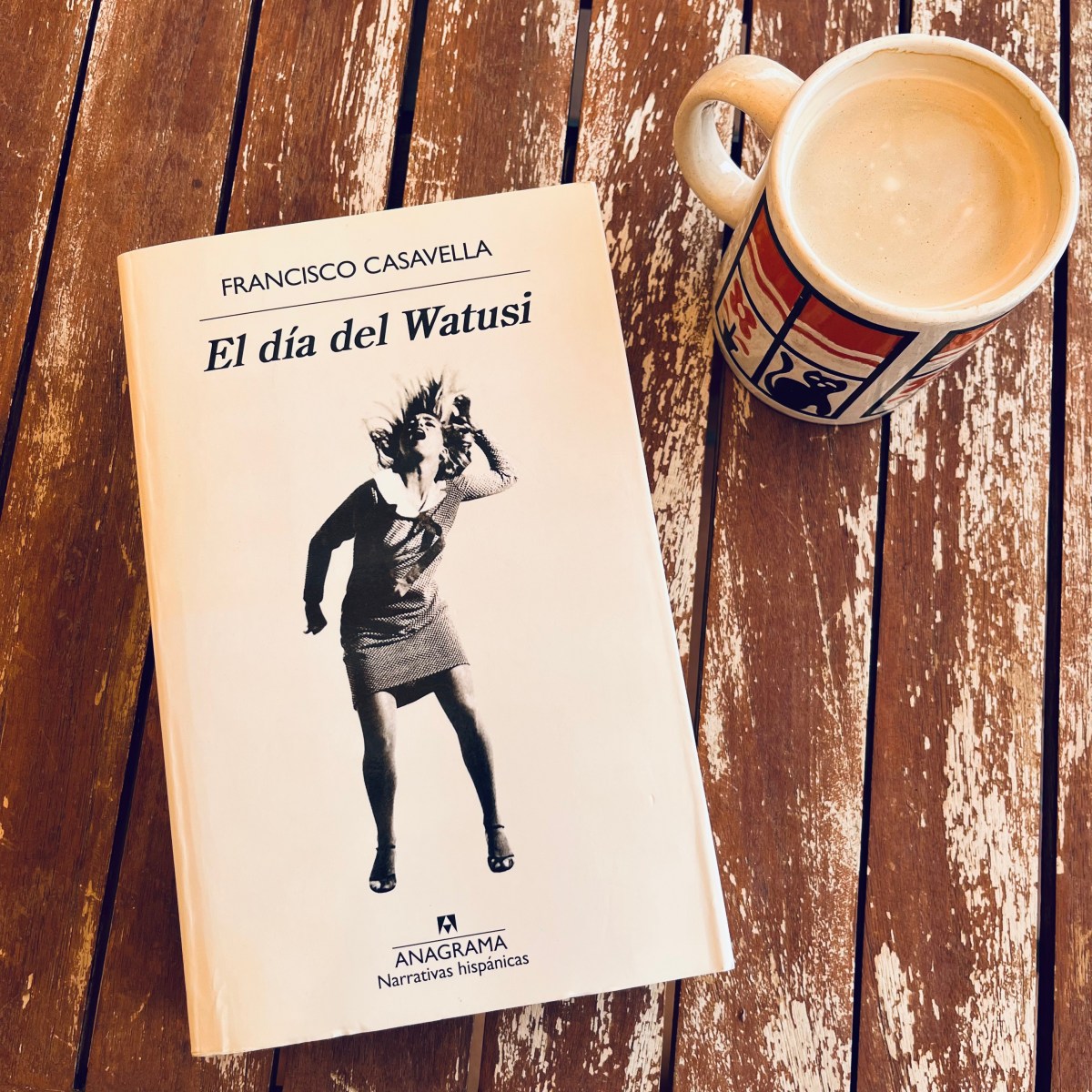

Hay libros polarizantes. Libros que generan fuertes corrientes a favor y en contra. Hoy, 15 de agosto, es el Día del Watusi. Uno de esos días que celebran los amantes de una novela. Sin llegar al alcance del Bloomsday, el 15 de agosto es una fecha señalada para los lectores apasionados de El día del Watusi la novela de Francisco Casavella, publicada en tres entregas entre 2002 y 2003 en Anagrama. Conocí este libro porque mi librero de referencia, Rafa Arias de Letras Corsarias, es uno de esos seguidores de la novela. En su librería siempre hay al menos un ejemplar, aunque no lo recomienda; es un librero castellano, mesetario y, en consecuencia, poco emocional con los libros. Pero le flipa. Y lo acabas sabiendo. Veamos qué pasa con este libro que tiene defensores y detractores acérrimos.

El día del Watusi narra la historia de Fernando Atienza, un joven que vive en la Barcelona de la transición española. La novela comienza con el descubrimiento de un cadáver flotando en el puerto, un evento que marca el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarán la vida de Fernando y su amigo Pepito el Yeyé. A partir de ahí, la novela explora la vida en los barrios bajos de Barcelona, la figura del misterioso «Watusi», y la forma en que la sociedad y la política evolucionan durante la transición española. La novela se estructura en tres partes que abarcan diferentes momentos de la vida de Fernando Atienza, un arribista que saltaba con desparpajo de las últimas chabolas de Montjüic a los eternos palacetes de Pedralbes. La primera parte, titulada Los juegos feroces, transcurre en el 15 de agosto de 1971, el día del «Watusi», donde se introduce el personaje principal, su amigo Pepito, y el contexto del barrio bajo de Barcelona en esa época; esta es la parte fundacional de la obra. Atienza volverá continuamente a ese día (“para mí la verdad era seguir siendo en ese Día”), a lo que allí pasó y no pasó, a lo que parecía que pasaba, a lo que sintió, pensó y vio ese día pensando que todo era una realidad que con el tiempo fue mutando (“Había una “realidad” (…) esa “realidad” no era la que vi el 15 de agosto de 1971, donde me salvé, ni en los primeros meses del año 77, donde fui condenado; lo mío era adicción a una epifanía acrobática”). La segunda parte, Vientos y joyas, se traslada a la época de la transición política, mostrando la corrupción y el arribismo social de aquellos que vieron en la muerte de Franco una oportunidad para ascender (Casavella llega dónde no llegaron otros, sin ir más lejos, llega donde no llegó Trueba con Queridos niños, novela que abandoné sin ningún pudor). Y la tercera parte, El idioma imposible, se sitúa en la vida adulta de Fernando, quien intenta dejar atrás su pasado mientras se ve envuelto en nuevos trapicheos. A mi parecer, la primera y la segunda parte son las mejores, la tercera se me hizo bola; no me importaba la resolución de la trama, no me interesaba nada cerrarla, y me parece incluso forzada.

Sobre los defensores y detractores. Los hay a miles y de alta y baja ralea. Kiko Amat en el prólogo-paja a Casavella sentencia el libro defendiendo que “es la obra monumental, catedralicia, colosal y completa. En técnica y alcance es un paso de gigante respecto a las anteriores. Una nueva especie, en plan X-Men. Un ente que no puedes juzgar con los viejos sistemas de medida. El ingreso en otra liga, carajo”. Por su parte, Miguel Ángel Santamarina en Zenda se refiere a la novela como “una santísima trinidad de la literatura barcelonesa» y defiende que “es un calidoscopio: agitas y brota un relato, vuelves a agitar y sale otro, todos relacionados, todos conectados, pero son esos caminos secundarios los que sustentan el principal. La sombra del Watusi, su evocación, arma la estructura de esta epifanía lumpen”. En el extremo contrario, me detendré en la crítica de Ignacio Echevarría, quien tacha la novela de equivocada, forzada y peliculera. Se despacha a gusto el crítico de El País en un generoso texto en el que desglosa su crítica en las partes de la novela. De la primera reconoce que “sin duda la parte más atractiva de la novela, la que mejor se adapta a las virtudes de Casavella, por mucho que no alcance a salirse de la estela de sus más cercanos modelos: los modelos de Marsé, de Mendoza, de Vázquez Montalbán”; y a renglón seguido bombardea la línea de flotación de la novela, “el problema de esta primera parte es que, pese a sus ademanes picarescos, está llamada a constituir algo así como el estrato mitológico de la novela, sobre el cual habría de sustentarse toda su parábola. Algo que no se consigue: el lector se entretiene, y ríe, y hasta se conmueve a ratos con la rocambolesca aventura vivida por los dos niños, pero el mito del Watusi -sobrenombre de un legendario matón- se enquista en el relato de Fernando Atienza sin contagiar su muy difuso resplandor. Fallando esto, ya todo el resto cojea irremisiblemente”. Para la segunda parte ya no concede alabanzas y tira a matar, “Casavella traza una especie de parodia acerca de cómo se constituye y finalmente disuelve, con gran acopio de imposturas y de chanchullos, uno de tantos partidos que emergieron en la órbita del Centro Democrático Social. La sátira combina elementos vodevilescos con inoportunos guiños de roman à clef,todo ello en el marco de lo que se ofrece como educación sentimental de un despierto y enamoradizo jovenzuelo imbuido de fascinaciones gansteriles. El resultado es una de esas burlas que no ofenden a nadie, pues a nadie le cabe darse por aludido; un cuento ejemplar que nada ejemplariza como no sea la muy plausible tirria que Casavella guarda hacia la más que cuestionable empresa de la transición y el circo de complicidades a que dio lugar”. Y si quedase algo por arrasar de la novela que ya huele a humo y a barbecho, Echevarría anula la tercera parte con la siguiente idea, “llegada aquí, la novela fluctúa alocadamente de una a otra de sus cada vez más incompatibles tonalidades: desde el tono entre resentido y zumbón con que se practica una especie de literatura de almanaque -por llamar así al apresurado repaso de los más comunes tópicos de la transición- hasta el alelado cinismo con que Atienza emprende tardíamente, tras el culo respingón de Victoria Llinás, hija de un reputado preboste de la burguesía ilustrada catalana, una tardía y frustrada carrera de advenedizo; pasando por la arrebatada estética del malditismo -esa romántica idealización de la autenticidad, de «la vida verdadera»- a la que el narrador sucumbe al evocar sus amores con Elsa Basora, una versión entre punk y yonqui de la Maga de Rayuela. Y así hasta desembocar en la gran traca de revelaciones y desenmascaramientos con que, muy a lo David Mamet, culmina el relato”.

Seguramente yo me sitúe entre ambos extremos. No concibo la tibieza en la tarea de reseñar libros y no me quedo en un punto medio: creo que estoy más a favor que en contra del libro. Me ha gustado, sobre todo las dos primeras partes. Pero me ha gustado porque no le he pedido verosimilitud. Porque me lo he tomado como una obra delirante, exagerada, hiperbólica, incluso cómica en muchos momentos. No me interesaba que el ambiente barcelonés estuviese bien recreado, ni me ha importado que se caricaturice la cultura callejera y delincuente de la Barcelona de los setenta, que la vida de los políticos fuese excesiva y cargada de tópicos… nada de esto me importaba. Tampoco me detendría en comparar a Casavella con Marsé o Vázquez Montalbán. Paso. Me quedo con la novela, con la capacidad del autor para narrar desde los perdedores una Transición planeada para que sobreviviesen los mismos que sostenían al régimen anterior y eso sin perder el sentido del humor y dejando frases, descripciones y pasajes para la posteridad ¿Es poco para una obra de casi mil páginas? Habrá a quien se lo parezca. A mí me ha dado ratos gloriosos de lectura y eso siempre es de agradecer.

¡Nos vemos en la próxima reseña!