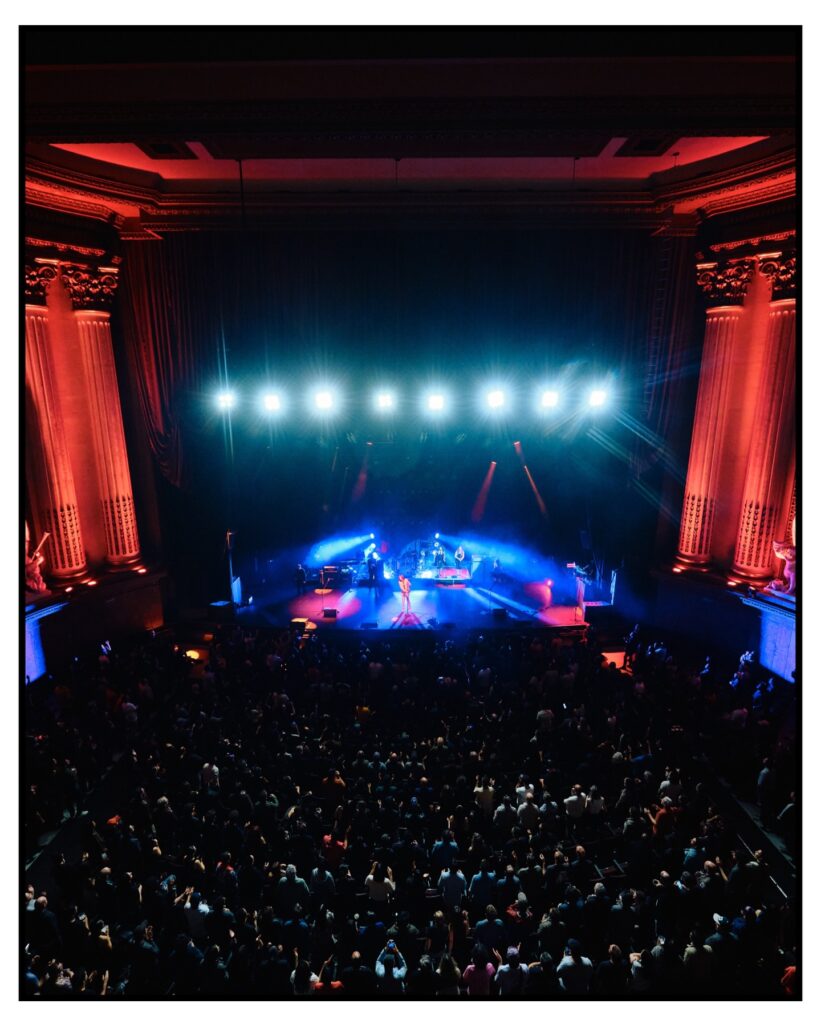

No hacía falta un escenario gigante ni pantallas de leds para llenar de energía el Teatro Metropólitan. Bastó un traje blanco, una banda afilada y un público dispuesto a dejarse llevar por la vibra salvaje y elegante de Primal Scream.

Este lunes, la mítica banda escocesa volvió a recordarnos por qué el rock no está muerto: solo evoluciona, se reinventa y —cuando ellos tocan— vuelve a latir con más fuerza que nunca.

El escenario era simple: luces justas, nada de artificios, solo los instrumentos, el humo y esa sensación eléctrica que precede a algo grande. Entonces apareció Bobby Gillespie, impecable en blanco, caminando con la serenidad de quien sabe que va a prender fuego con apenas un gesto. Y lo hizo.

Desde los primeros acordes de Don’t Fight It, Feel It y Love Insurrection, el público se conectó a la frecuencia primal. Gillespie no canta: canaliza. Baila con los brazos extendidos, sonríe, se pierde en el ritmo, y todos lo seguimos.

A su lado, una banda sólida, precisa, con ese toque vintage y moderno a la vez que solo se consigue después de años de entender que el sonido no se grita, se siente. Y esas dos coristas —potentes, carismáticas, brillando entre la penumbra— fueron la columna vocal que sostuvo momentos de pura magia.

El set fue una travesía por distintos estados del alma: del rock psicodélico al blues introspectivo, pasando por el groove electrónico que marcó su historia en los 90. Deep Dark Waters, Ready to Go Home y Medication fueron respiros melódicos, oscuros y hermosos.

Pero cuando llegó Loaded, el Metropólitan explotó. Esa línea de bajo icónica, la guitarra flotando entre luces cálidas y Bobby gritando “We wanna get loaded, and we wanna have a good time”, se sintió como un recordatorio de lo que el rock debe ser: una celebración del caos, del cuerpo y del alma.

El público —mezcla de generaciones que crecieron con Screamadelica y jóvenes que los descubrieron en playlists— no paró de corear, brincar y entregarse. Swastika Eyes, Movin’ on Up y Country Girl fueron una trilogía de poder absoluto: psicodelia, himno y rock sucio sin filtros.

Y cuando parecía que todo había terminado, el encore fue una joya inesperada: Come Together (con ese espíritu gospel y rave que solo ellos pueden combinar) y Suspicious Minds de Elvis Presley, reinterpretada con clase, intensidad y una vibra tan genuina que parecía escrita para ellos.

Esa mezcla de guitarras con alma, beats electrónicos que te llevan y una voz que no busca la perfección, sino la emoción, hizo que cada canción fuera una experiencia sensorial. No hubo grandes pantallas, ni coreografías, ni fuegos artificiales. Solo música. Pura, honesta, vibrante.

Primal Scream demostró que el rock puede ser elegante sin perder fuerza, experimental sin dejar de ser humano. Y Bobby Gillespie, , se confirmó como un chamán moderno, capaz de convertir un teatro en un ritual.

Salimos flotando. Con los oídos zumbando, el corazón lleno y la certeza de haber presenciado algo que pocas bandas logran: un viaje que te sacude por dentro y te recuerda que sí, el rock todavía puede salvarte por una noche.