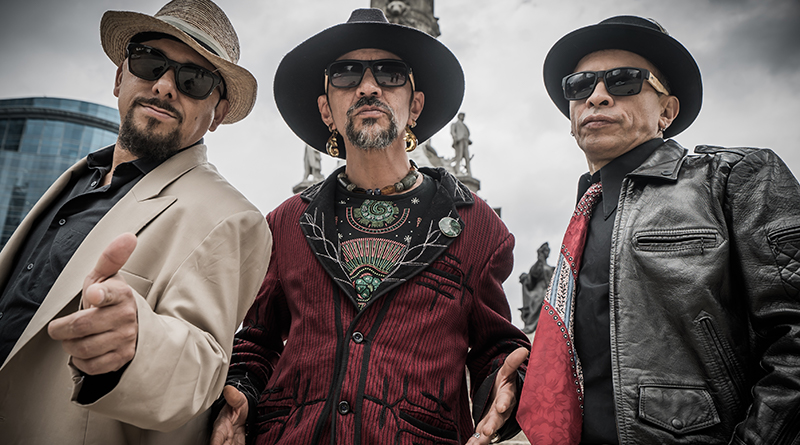

Hace casi tres décadas, el periodista musical Diego A. Manrique acuñó un término para definir a aquellas bandas que mezclaban texturas, lenguas, culturas e idiosincrasias con una libertad creativa inédita: el Radical Mestizo, que con los años terminaría entendiéndose como mestizaje o rock mestizo. Entre ellas, Maldita Vecindad se convirtió en una referencia ineludible, no solo por la fuerza de El Circo (1991), sino porque fue una de las agrupaciones que mejor encarnó y expandió esa manera de entender la música.

Con sus raíces en Ciudad de México, lograron congregar un género que no entendía de fronteras, capaz de tender puentes entre la tradición popular, el ska, el rock y el espíritu de resistencia y libertad de sus letras.

Con motivo del 35º aniversario de El Circo y de su visita a España, hablamos con Pato Montes, guitarrista de Maldita Vecindad, sobre lo que significaba crecer en la escena mexicana de los ochenta, sobre sus giras por medio mundo que los llevaron a festivales como Glastonbury o Roskilde, y sobre cómo perciben hoy una industria y una escena musical que ha cambiado radicalmente desde entonces.

“Para nosotros no hay una cultura pura, no hay un género musical puro”

Han pasado cuatro décadas desde que nació Maldita Vecindad en los barrios de Ciudad de México, un tiempo en el que habéis sido cronistas de la vida urbana, la desigualdad y la fiesta popular. Se dice pronto, pero son 40 años de historia musical y cultural. ¿Cómo vives este aniversario y qué significa mirar hacia atrás en todo este recorrido?

Este aniversario lo vivo con plenitud, con conciencia, con mucho gozo y alegría. Sobre todo por la permanencia de lo que hemos hecho: el trabajo y los puentes que hemos creado a través de la música, la lírica y la narrativa de Maldita, que nos han conectado con muchos lugares del mundo donde encontramos espejos en los que nos reflejamos mutuamente. Eso me produce una gran satisfacción.

Al mirar hacia atrás veo un camino recorrido con mucho trabajo, constante y sostenido, fiel a lo que desde un principio pensamos: un grupo que refleja lo que somos, lo que queremos decir y compartir. Claro, todo ha ido evolucionando, como ha cambiado el mundo en lo social, cultural y político. Estamos atentos y somos partícipes de esos aconteceres, y lo seguimos reflejando en nuestras canciones, en la narrativa, en nuestras presentaciones y en cada publicación que hacemos en redes. Ahí está manifestada nuestra postura ante la vida.

” data-cs-src=”https://www.youtube.com/embed/UU0Sp9LfN18?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>

El próximo 6 de septiembre estaréis en Zaragoza dentro del festival Vive Latino. ¿Cómo os estáis preparando para esta fecha y cómo han sido los últimos conciertos en América Latina?

Con un ánimo muy alto, con entusiasmo y alegría por tener esta oportunidad que nunca pensamos que se concretara. Desde la última vez que fuimos a España, en el 98, han pasado más de 20 años, y la escena del rock latino ha cambiado mucho. Principalmente en los foros y festivales: antes no había tantos ni existía esta comunicación tan inmediata. Ahora, con la carretera de la web, tenemos un contacto en tiempo real que facilita conocer lo que acontece en las escenas del rock en Latinoamérica e Iberoamérica, nutridas de todo este tránsito.

El público también ha crecido, se ha diversificado, se ha ampliado y madurado. Hoy podemos encontrar propuestas muy distintas, que en apariencia no tendrían nada que ver con el rock, pero que forman parte de las nuevas músicas, expresiones y culturas. Eso lo vivimos en España la última vez, y lo seguimos palpando en Latinoamérica y en México, donde hay una riqueza cultural y creativa inmensa que se refleja en las bandas.

El hecho de que haya surgido un festival en México y ahora exista una edición en España habla de ese fortalecimiento, del trabajo de todas las bandas junto con los públicos para que esto siga sucediendo. En nuestros conciertos, ya sea en Colombia, México o Estados Unidos, lo que encontramos es un público joven, muy diverso, muy abierto y cada vez menos ortodoxo en sus gustos. Ese clima de nuevos públicos y nuevas bandas se refleja en la diversidad y en el desenfado para decir, musical y líricamente, cosas que antes no se expresaban tan libremente. Ese es el salto cualitativo que ahora veo, y el ejemplo es este festival, el Vive Latino en Zaragoza.

La última vez que vinisteis a España, como recordabas, fue en 1998, compartiendo cartel con grupos históricos como Los Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados o Julieta Venegas. ¿Qué recuerdos guardas de aquella gira y de la España musical de entonces?

Los recuerdos son totalmente entrañables, llenos de cariño y satisfacción por haber logrado una gira que para nosotros fue muy exitosa ante el público español, amigos muy cercanos y queridos. Nos gustó mucho hacer un equipo multinacional desde Latinoamérica: tenemos diferencias, pero también muchas cosas en común, y la principal es la música de fusión.

Los Cadillacs tienen un trabajo muy guay, como dicen por allá, con su manera de conjugar ritmos. Aterciopelados suenan mucho a Colombia y Julieta Venegas a México y, concretamente, a Tijuana. Con todos ellos compartimos no solo la música, sino también el lenguaje: el español, que nos hermana. Y además, una música muy festiva.

Aquí en México acudimos mucho a un filósofo, Servando Teresa de Mier, que decía: “El asunto es trágico, mi genio es festivo”. Y creo que eso nos define: a pesar de las situaciones difíciles en nuestros países, siempre hay un espíritu festivo para afrontarlas con humor, con música y con rebeldía. Por eso guardo un recuerdo entrañable de esa gira, que además nos convirtió en grandes amigos con quienes hemos compartido muchísimos escenarios en distintas partes del mundo.

En aquel momento, muchas bandas latinoamericanas estaban consolidando una escena transnacional que mezclaba ska, rock y sonidos autóctonos. ¿Cómo era la relación con esas agrupaciones?

Las relaciones siempre fueron muy cercanas. Eso es algo que también hacemos en Maldita: la fusión de ritmos. Para nosotros no hay una cultura pura, no hay un género musical puro. Un escritor español, Diego Manrique, describió nuestro trabajo como “rock mestizo”, y creo que define muy bien lo que compartimos con esos grupos.

A finales de los 80 había mucha ortodoxia en el rock, todo estaba predeterminado bajo los cánones anglosajones. En Latinoamérica e Iberoamérica había otra realidad: podíamos dialogar con las culturas hegemónicas, pero también con la música negra, africana, árabe, con la música del mundo y, sobre todo, con nuestras propias músicas locales. Eso se refleja en cómo componemos, en nuestras formaciones con secciones de vientos y percusiones, alejadas de los estereotipos del rock.

Al principio éramos pocos los que hacíamos este sonido nuevo, que nacía del rock pero también de nuestra cultura propia, y teníamos al español como hilo conductor para relatar nuestras historias contemporáneas. Recuerdo una anécdota: en Francia, a Manu Chao le dijeron que había una banda en México que se parecía a Mano Negra. A Flavio, de Los Fabulosos Cadillacs, le comentaron lo mismo en Argentina: que había una banda mexicana que hacía ska, reggae, rock y funk como ellos. Y en México nos decían que había grupos franceses y franceses como Los Cadillacs o Mano negra parecidos a Maldita. Lo curioso es que ninguno nos conocíamos todavía, pero nuestra música ya había llegado a los oídos de los otros. Eran tiempos en los que, sin saberlo, estábamos reflejando la misma visión de multiculturalidad, más allá del rock tradicional.

” data-cs-src=”https://www.youtube.com/embed/ZRzqdae1iUE?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>

Maldita Vecindad surge en 1985, un año marcado por el terremoto que sacudió a Ciudad de México y por una fuerte crisis política y social. ¿Cómo recuerdas ese contexto y de qué manera influyó en tu manera de entender la música y el compromiso con el barrio?

Lo recuerdo muy bien porque me tocó estar durante el terremoto de la Ciudad de México y participar en las brigadas de rescate y en las brigadas culturales, donde Maldita se presentaba en los campamentos de damnificados. Eran tiempos en que gobernaba un partido, el PRI, muy desgastado después de más de 70 años, con poca credibilidad y rebasado por la sociedad civil, quien promovió de manera principal las labores de ayuda y rescate. Ese contexto nos marcó porque nos mostró que la música y la cultura reflejan siempre una coyuntura política y social: cuando hay un momento social o político importante, eso se vive y se canta en la cultura.

El compromiso con el barrio está más que presente, porque venimos de zonas muy populares de la Ciudad de México, y de eso hablan nuestras canciones. Nuestra lírica y narrativa relatan historias urbanas, personajes y situaciones del barrio, pero al mismo tiempo esas historias tienen un alcance universal. Como decimos: “pinta tu aldea y pintarás el mundo”. Al viajar y ser más conocidos, nos dimos cuenta de que esas historias locales resonaban también en muchas ciudades y países.

He leído que muchos de vuestros primeros conciertos se organizaron gracias a asociaciones universitarias, con figuras como la propia Claudia Sheinbaum —hoy presidenta de México— participando en esos espacios. ¿Qué importancia tuvieron estas redes estudiantiles y sociales en vuestro desarrollo?

Nosotros empezamos a finales de los 80, en foros muy underground, porque veníamos de una etapa de fuerte represión de los gobiernos priistas, con mucha precariedad para los jóvenes. Tocábamos en espacios muy acotados, improvisados, universitarios o inventados por nosotros mismos.

En los 90 comenzamos a organizar conciertos junto con el activismo estudiantil, social, político e incluso espiritual. En un contexto en que el gobierno prohibía reuniones masivas, empezamos a hacer conciertos en la Ciudad Universitaria, que otorgaba cierta autonomía y protección frente a la policía. Allí convocábamos a más de 10.000 personas, algo impensable en ese momento, y nuestras demandas iban más allá de la música: luchábamos contra la prohibición de reunión de jóvenes y apoyábamos causas sociales, como el zapatismo y otras luchas en México.

Esto fue medular en la historia de Maldita, del rock y de la cultura en México. Más tarde, la industria del espectáculo reconoció que existía un público, pero ese público y esos grupos habían surgido de manera totalmente autónoma, autogestiva e independiente.

Hoy parece que la cultura ocupa un papel más visible dentro de la política pública, con programas como México Canta o incluso medidas polémicas como la prohibición de narcocorridos por incitar a la violencia. ¿Cómo valoras estas políticas culturales en comparación con las décadas de los 80 y 90, cuando crecías en la escena alternativa?

Algo muy claro en nuestro discurso es la narrativa lírica, donde contamos historias del barrio y todas sus ramificaciones: historias de la calle, de amor y de lugares míticos de la noche, acompañadas por boleros, música ranchera y otros ritmos. Son narrativas que asumimos en nuestras composiciones.

En ese tono, no asumimos ni compartimos nada que tenga que ver con violencia, discriminación, homofobia o violencia contra la mujer. Por supuesto, tampoco alentamos a ningún género ni ninguna expresión de artistas que haga precisamente apología de ello. Creemos que ya hay suficiente violencia en el mundo, suficiente violencia en nuestro país, suficiente violencia institucional y de los países hegemónicos como para tenerla que replicar en nuestros conciertos. Nosotros vemos los conciertos como celebraciones de paz, celebraciones de la vida, pero por supuesto con conciencia.

Hoy en México se vive un cambio respecto a los 80 y 90, cuando había represión hacia los jóvenes, incluso por cómo se vestían o por reunirse. Ahora podemos expresarnos con conciencia y decir cosas positivas, creando un clima de paz en un entorno violento. Lanzar mensajes de paz, colectividad, trabajo comunitario y unión es nuestra manera de oponernos a la violencia y de promover valores positivos a través de la música y cualquier expresión cultural.